Donna Rosa era una vera siciliana, figlia di siciliani da generazioni.

Aveva il vento del sud nelle ossa, l’odore delle arance sulla pelle e il sapore della femmina sulle labbra.

Quando era arrivata per la prima volta al quartiere Buenos Aires la gente del luogo era semplicemente rimasta incollata alle sue gambe.

Perfetta, sicura. Due cosce abbronzate e piene, avvolte da uno stretto tailleur.

Un culo ondeggiante, scolpito, morbido e soave.

La camicetta bianca attaccata al corpo dal sudore. Intimo nero di pizzo. Un seno incredibile.

Aveva attraversato la piazza principale con disinvoltura, camminando fiera con lo sguardo alto. Gli occhi neri e le labbra carnose.

I lungi capelli mossi. Bella e siciliana.

Aveva stretto la valigia e non si era fermata di fronte a nessuno.

Il tram chiuso alle sue spalle si portava via il viaggio di ritorno.

Nessun ritorno per Donna Rosa: solo il quartiere Buenos Aires.

Aveva trovato alloggio alla pensione “La pergola”. Sudicia, piccola, dieci camere. Proprio di fronte alla Milonguita. Casa.

Aveva preso i soldi dal reggiseno e li aveva dati alla padrona di casa, poi era salita al piano di sopra, il suono dei tacchi ad ogni scalino.

Gino, il ragazzo delle pulizie, si era bloccato di colpo a guardarla, gli occhi spalancati.

-Che ti sei incantato?- aveva sorriso lei con espressione ironica, poi era entrata in camera.

Il ventilatore girava senza posa, cigolante, annoiato.

Un bottone dopo l’altro, via la camicia. Una zip per la gonna. Nuda, sdraiata sul letto, le mani lungo il corpo, il fresco sulla pelle.

Quella sera stessa la città era sconvolta dall’arrivo di Donna Rosa. Si cercavano soluzioni al problema.

Chi era? Da dove veniva? Cosa voleva? Ma le domande più pericolose riguardavano i mariti.

Quanti ne avrebbe presi?

Gli uomini la amavano e le donne la odiavano.

Donna Rosa era il peccato della lussuria, giunto per portare all’inferno quella città. E ci sarebbe riuscita.

Si ingegnavano storie sul suo conto: una moglie in fuga dal marito, una donna di mali costumi, un’assassina.

Nessuno sapeva nulla, se non che era bella. Maledettamente bella.

La incontrarono poco nei giorni successivi. Una passeggiata dal tabaccaio per un pacchetto di sigarette, un giro tra le vecchie case; seduta al bordo di una fontana, una mano nell’acqua, lo sguardo perso, forse nei ricordi del lontano Mediterraneo.

Sempre uguale, un vestito leggermente scostato, le cosce calde accavallate, il seno in fuga.

Per i più maligni soffriva il ricordo del suo atroce peccato. Forse aveva ucciso l’uomo che amava.

Donna Rosa affascinava. Affascinava quando stava ferma a guardare il sole, o quando si chinava a raccogliere un oggetto.

A donna Rosa cade sempre qualcosa, aveva detto con malizia l’ostessa una mattina.

Non si sapeva nemmeno come si sapesse il suo nome. Lo si conosceva e basta.

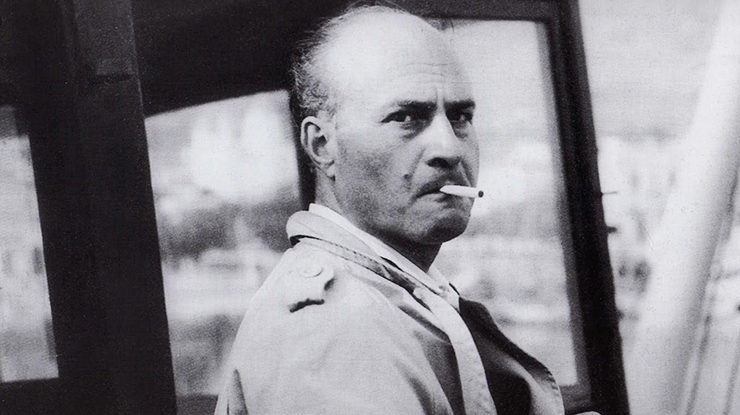

Don Michele, il mafioso, fu il primo ad avvicinarsi a lei. E’ una compaesana, aveva detto, ci capiremo.

E si erano capiti. Si era tolto il cappello bianco in un piccolo inchino, i baffi ben lisciati, un fazzoletto nel taschino.

E lei gli aveva offerto la mano e avevano passeggiato, mangiato un’ arancia e parlato del vento del sud.

Le donne dai balconi li avevano guardati e avevano scosso la testa. Ma nessuno osò dire qualcosa, non a Don Michele. Nessuno poteva.

Padre Giovanni ricevette molte confessioni quella settimana. In troppi l’avevano amata nei loro sogni, in troppi la desideravano.

Molti occhi erano fuggiti senza tornare. In parrocchia si cercava una soluzione, dietro agli occhi fuggivano i mariti.

Alle donne non andava a genio, erano di loro proprietà

Il commissario scosse il capo. Non c’è reato ad essere belle.

C’è nel prendere gli uomini.

Non per la polizia.

Ma per Dio sì.

Poi donna Rosa aveva iniziato a colpire.

Il primo era stato Fabrizio.

Figlio del fattore, maniscalco, l’unico in città che sapesse montare un animale. Un vero mascalzone.

L’aveva raggiunta a cavallo, tutti i giorni lungo la via per il mercato. Aveva fischiato e portato dei regali.

Hey bella. Un mazzo di fiori, un sorriso e un pacchetto di sigarette.

E donna Rosa l’aveva preso.

In un fienile, con l’odore di stalla e il prurito dell’erba secca sulla schiena.

Le schegge tra le dita, il viso poggiato al legno.

Io indosso solo biancheria nera, aveva detto lei, portandosi la mano dell’uomo sulla coscia.

E lui l’aveva amata, in tutti i modi, nel caldo del pomeriggio di agosto, con le mani nodose che stringevano il petto molle.

Le gocce di sudore sulla fronte, lungo la schiena, nell’incavatura tra ginocchio e polpaccio.

E aveva baciato ognuna di quelle gocce, ogni traccia di lei, con ardore e desiderio irrefrenabile.

E lei si era lasciata dominare senza tregua, con la passione e la forza di una vera amante.

Donna Rosa era focosa. Esplosiva.

Erano caduti distesi uno sopra l’altro. Sazi d’amore e di calore, sazi di piacere.

Carne, fiamma e bramosia.

Lei aveva acceso una sigaretta. Splendida avvolta nel fumo.

Ah Fabri…mi fai morire

Il respiro affannoso e gli occhi stanchi.

E lui l’aveva guardata e gli aveva detto che era bella, bella e bella.

Poi Donna Rosa era tornata tra le vie della città, con le spighe tra i capelli e lo sguardo ardente, e i giorni erano ripresi.

Una notte Fabrizio era stato costretto a fuggire, nel buio, sopra un treno senza addii.

Un coltello nell’oscurità, luminoso e veloce, per chi aveva guardato Donna Rosa. Un colpo nel buio per chi aveva desiderato un corpo che era suo.

E Fabrizio se ne era andato, silenzioso e triste, dopo aver appeso al collo la catenina di lei. Dopo l’amore fatto da cani, in un letto disfatto.

E aveva scritto qualche lettera da quella terra lontana da cui non sarebbe più tornato.

Ma Donna Rosa aveva un cuore ribelle, indomabile.

Il suo fuoco ardeva troppo caldo per essere imprigionato da un solo uomo.

Lei era una lupa, una pantera, una temibile fiera dagli occhi rossi e il corpo sinuoso.

Scese in piazza una mattina e il suo sorriso riprese ad incantare tutti.

Il commissario si recò a trovarla, intimorito e stanco di quel paese di arsura, perché con Donna Rosa era arrivato anche il caldo.

Bussò alla porta con colpo severo, lui era la polizia in fondo.

Lei indossava una vestaglia bianca. Duro lavoro il poliziotto, troppe domande. Che fine ha fatto Fabrizio? Perché è scappato? Lo sai che ha ucciso un uomo?

Ma Donna Rosa piazzava lì quello sguardo innocente e alzava le spalle dispiaciuta

-A me mi piaceva commissà, al mio fianco lo volevo, le pare che se sapessi dove sta non glielo direi?-

Femmina furba.

Femmina furba e sola, incastrò anche il commissario. L’amore sul pavimento come due brutti amanti, con ancora la camicia e il distintivo addosso.

Anche la legge cedeva a Donna Rosa.

Un giorno tutte le donne del paese si misero d’accordo per scendere in piazza a discutere.

Se Padre Gianni non voleva far niente e la polizia era corrotta ci avrebbero pensato loro a sistemare quella lì.

Ma proprio quel pomeriggio Donna Rosa passeggiava vicino a Nonno Anselmo, il più vecchio della città, aiutandolo a portare la spesa.

Lui le parlava come ad una figlia raccontandole della donna che aveva amato tanti anni prima, gli occhi pieni di tristezza.

E allora nessuno osò avvicinarsi, non si disturba Nonno Anselmo.

Le cose proseguirono in quel modo per molti giorni, ogni volta che si perdeva di vista un marito si gridava al furto d’amore.

I bar alla sera erano vuoti, gli uomini erano a casa, guardati a vista.

Solo il sabato sera potevano uscire. Si accompagnano le moglie a ballare.

E una notte anche Donna Rosa decise di seguire il suono di quella musica.

Un abito nero come la morte, il seno gonfio e le labbra più rosse che mai.

Mosse i tacchi sul selciato fino all’entrata della Milonga.

Ci fu quasi silenzio quando entrò.

Le donne la fissarono sbalordite, non poteva andare anche lì.

Gli uomini scricchiolarono sulla sedia. Pronti ad invitarla.

Chi avrebbe osato stringerla fra le braccia? Uno di loro l’avrebbe condotta con sé quella notte.

Lei guardò dritto davanti a sé e si sedette su uno sgabello al bancone.

Rum. Un bicchiere con ghiaccio, freddo gocciolante.

Le luci della milonga sulla pelle leggermente sudata.

Il fuoco di Donna Rosa ardeva.

Poi Paulo le fece un cenno dal piano. L’aveva vista dall’entrata e l’aveva capita subito.

Tolse le dita dai tasti e nel silenzio le porse la mano per invitarla a seguirlo.

La fece poggiare sulla coda scura dello strumento, buio come il suo vestito, poi tornò al suo posto.

-Canta per me-

Si sistemò i capelli bianchi e il solito smoking scuro.

Bevve un bicchiere di vino, ne aveva bisogno, poi poggiò le dita e riprese a suonare.

Gli occhi di tutta la sala sul volto di Rosa.

Ed iniziò a cantare.

Un brano che portava l’odore del mare e del vento, della sabbia e del sole.

Un canto di coltelli, di cocktail e malinconia.

La voce profonda e bella, commuovente.

Nel cuore di tutti svanì la rabbia e la gelosia: c’era posto solo per la tristezza. La perdita del paese che si è amato, delle persone care, il bisogno supremo di ogni persona: amare ed essere amati.

Perché era questo che faceva Donna Rosa, lei non rubava i mariti, lei amava ed era amata, per una sola ora.

E ogni donna cercò di imparare da quel canto di terre lontane, terre Argentine e terre Siciliane, terre di tango.

Le lacrime scesero dagli occhi di Paulo, mai aveva trovato qualcuno che desse una tale voce ai suoi suoni.

Ricordò la sua giovinezza, il suo amore per la musica, ricordò il suo primo pianoforte.

Quando la canzone svanì nessuno osò aprir bocca, rimasero tutti immobili, come incantati, in attesa di svegliarsi da quella strana magia.

Donna Rosa passò fra tutti, lentamente, e si allontanò nei vicoli scuri della città. Nessuno seppe mai dove fosse andata, forse a sdraiarsi nei raggi della luna alla ricerca della stessa stella che guardava dal patio di casa.

Ma quella notte dormì sola.

Nei giorni seguenti le cose cambiarono. Tutto iniziò con un piccolo gesto, un cesto con della frutta sotto la finestra di Donna Rosa.

Sa, sono passata al mercato e ho pensato di comprargliele.

Un aiuto per pagare l’affitto.

Fra donne bisogna aiutarsi.

E la vita riprese a scorrere inesorabile. E se ogni tanto spariva qualche marito nessuno ci faceva più tanto caso. Donna Rosa in fondo era una brava persona e poi gli uomini tornavano sempre più innamorati di prima.

Quando qualche giovane si allontanava le madri si guardavano complici.

Come biasimarlo, dicevano, in fondo si sa, non si può resistere:

Donna Rosa è una vera Siciliana.